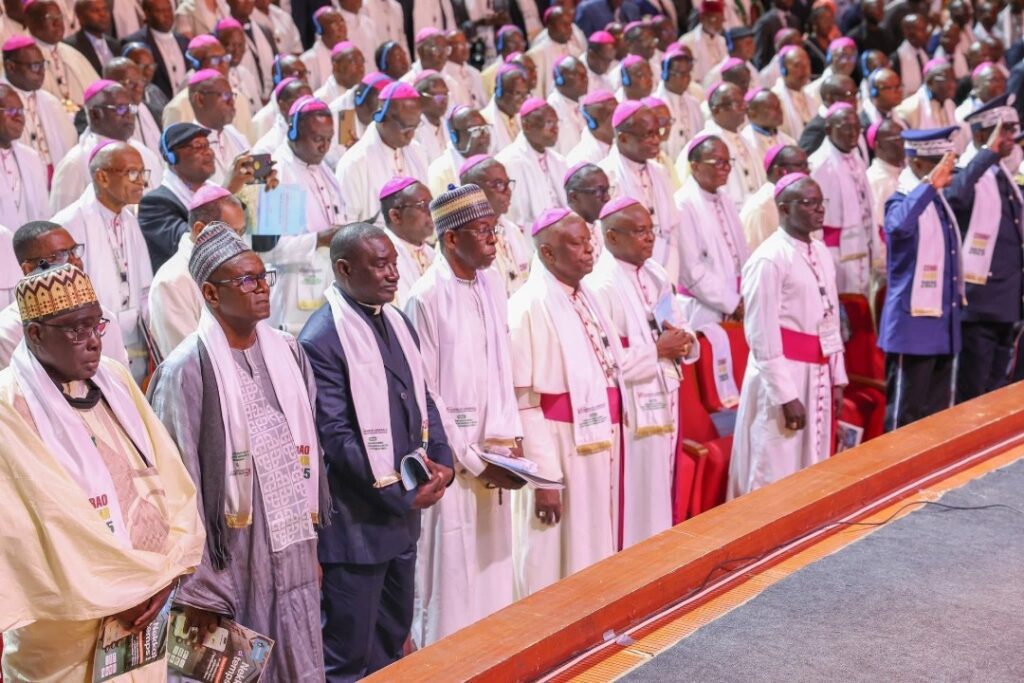

La cinquième assemblée générale de la Réunion des Conférences épiscopales d’Afrique de l’Ouest (RECOWA), s’est tenue à Dakar du 5 au 12 mai 2025 autour du thème « Pour une Église synodale et autonome au service de la justice et de la paix en Afrique de l’Ouest ». Le message final de cette rencontre a mis l’accent sur la nécessité pour l’Eglise de cette région d’Afrique de devenir : « Une Église autonome où les ressources sont générées de l’intérieur ».

Le communiqué final précise que « cette autonomie qui n’est pas seulement financière, mais aussi culturelle et pastorale, vise à favoriser une coresponsabilité entre les fidèles et les dirigeants, ancrant l’Église dans sa réalité locale. Elle devient ainsi libre d’adapter son action pastorale, sociale et économique aux besoins spécifiques de sa communauté. »

Que la CERAO ait ainsi priorisé leur autonomie pastorale, montre que c’est à ce prix que les spécificités des communautés ouest-africaines seront mises en valeur. Il est aisé de donner plusieurs exemples pour illustrer cette affirmation.

Je n’en donnerai qu’un seul : il s’agit de la réforme liturgique du 28 novembre 2021. Elle insiste spécialement, dans le rite pénitentiel du début de la messe, sur la mention « frères et sœurs » en remplacement du terme « frères », pour bien marquer le fait qu’il ne s’agit pas seulement des frères au masculin mais de tous frères et sœurs. La réforme a été largement diffusée et les textes ont donc été rendus conformes à ce qu’elle demandait. Or, il se trouve qu’en Ewe une des langues liturgiques du Togo, il existe un seul terme générique qui désigne les frères, sœurs, cousins et cousines, qu’on pourrait traduire par “fraternité”. On aurait donc pu ne pas prendre en compte la formule proposée par la réforme mais elle a été adoptée. Et donc au cours du rite pénitentiel les fidèles Ewe disent « Vous aussi ma fraternité masculine et ma fraternité féminine ».

Ce n’est peut-être qu’un point mineur mais cela illustre le sens dans lequel la communication s’instaure entre Rome et l’Afrique, semblant reproduire le modèle du monde politique : en Occident on pense pour tous. Ce n’est certainement pas représentatif de ce qu’ont voulu les initiateurs de la réforme liturgique. Mais surtout c’était aux responsables de notre Eglise, qui utilisent l’Ewe de prendre leurs responsabilités et d’exercer une certaine autonomie dans le discernement de l’applicabilité de cette réforme.

“L’urgence n’est pas seulement de lutter contre la pauvreté, mais de révéler, au-delà de la misère, les richesses que l’Afrique peut apporter à l’Église universelle — des richesses enracinées dans la fraternité, la justice et la paix.”

—Dr. Maryse Quashie

L’exemple montre que l’habitude est prise de fonctionner dans un seul sens, de Rome vers l’Afrique, sans interrogation sur les spécificités africaines. Ainsi durant les jours qui ont précédé la désignation de Léon XIV, combien d’interviews n’a-t-on pas entendues où on voulait faire dire à des Africains qu’étant donné la vitalité du catholicisme sur le continent et le pourcentage des Africains au sein de l’Eglise catholique, il était temps de parler d’un pape Africain.

En fait on oublie souvent un des aspects essentiels de la synodalité, l’importance de toute minorité. Mais surtout a-t-on une bonne compréhension de ce que signifie ce concept en Eglise ? N’appliquerait-on pas le schéma sociopolitique de la démocratie en vigueur ? En effet, dans ce modèle, lorsqu’on parle de minorité, on pense au groupe de ceux dont l’opinion n’a pas pu rassembler autant de personnes que ceux qui ont le droit d’imposer aux autres leur point de vue parce qu’ils sont plus nombreux, la majorité. Or la synodalité consiste en ce que toute minorité ait des chances de se sentir accueillie et entendue, de donner son point de vue et même d’influer sur le sens de la marche …

Mais revenons-en au message des évêques de la CERAO. En effet, ils précisent que l’indépendance recherchée « exige une forte culture de transparence, de gestion vertueuse et de solidarité durable » dans une Afrique de l’ouest qui ne pourra émerger sans une volonté de préférer le dialogue à la division, la justice à l’impunité, l’éducation à l’ignorance, mais aussi avec des institutions fortes, crédibles, équitables, et ancrées dans les réalités locales. C’est pourquoi l’Eglise en Afrique de l’Ouest doit se mettre au service de la justice et de la paix.

C’est bien ce qui s’est passé dernièrement au Togo où la Conférence Episcopale à élevé la voix à deux reprises : la première fois le 26 mai 2025, pour rappeler qu’une « Nation ne se bâtit pas durablement sur le silence imposé, sur la peur suscitée et entretenue, sur le mépris de la voix de son Peuple ou encore sur un entêtement à faire croire au Peuple, le contraire du vrai »

Et une seconde fois, à la fin du mois de juin 2025, suite à la répression brutale des manifestations pour condamner « ces violences inacceptables et insoutenables… »

Cette parole de l’Eglise au Togo a confirmé l’image d’une institution qui prend ses responsabilités pour aller à la source des difficultés que vivent ses fidèles. Dans ce cas, se passe alors ce que disait le philosophe et théologien congolais Ka Mana : « Tout s’est passé comme si c’est dans la laïcisation du christianisme, c’est-à-dire l’intégration des enjeux sociopolitiques, socioéconomiques et socioculturels dans la dynamique de la foi, que l’Eglise a pris une véritable figure prophétique pour changer l’Afrique, dans une force qui ne se limite pas aux dimensions religieuse, sacrale et liturgique de la foi chrétienne. »

Et c’est dans ce sens que Rome devrait la soutenir : les fidèles africains ont besoin de se faire entendre, pour que certaines situations sociopolitiques inacceptables soient dénoncées. Comme l’a fait le à ce sujet au sein de l’Église catholique Pape François qui en janvier 2023 a osé dire aux Occidentaux : “Retirez vos mains de l’Afrique ! Cessez d’étouffer l’Afrique : elle n’est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser“.

Alors l’urgence n’est pas seulement lutter pour que l’Afrique soit moins pauvre, pour que ses jeunes n’aillent pas perdre leur vie dans les mers, confortant en cela la seule image d’un continent à problèmes. Ce qui impératif c’est se battre pour qu’apparaisse enfin, au-delà de la misère, les richesses que l’Afrique peut apporter à l’Eglise universelle, par exemple ce sens de la fraternité dont il était question plus haut.